Regard naturaliste : l'oreillard gris

Cet été, la rédaction vous partage l'un des articles du magazine Natagora de juillet-août et met en lumière la rubrique "Regard naturaliste", avec un focus sur l'oreillard gris. Où le trouver ? Comment l'identifier ? Quelles sont ses particularités ? Découvrez-en davantage sur cette espèce indigène grâce à ce contenu rédigé par l'équipe Plecotus, le pôle chauves-souris de l'association.

L’oreillard gris (Plecotus austriacus) est une chauve-souris de taille moyenne. Typique des milieux ouverts, elle gîte et chasse dans les villages. Adepte du vol stationnaire et du glanage des proies immobiles sur le feuillage, il dupe les insectes avec son sonar particulier.

Comment l’identifier ?

Caractérisé par ses grandes oreilles, lui ayant valu son nom, l’oreillard gris présente un museau allongé avec des protubérances peu marquées et de grands yeux. Son pelage dorsal est gris et celui du ventre, bien démarqué, est plus clair. En hiver, ses oreilles sont repliées sous ses ailes, laissant apparaître uniquement les tragus, c.-à-d. l'appendice de peau à l'entrée du pavillon auditif qui contribue à la localisation du son.

Attention à ne pas la confondre

Une autre espèce d’oreillard est présente en Belgique : l’oreillard roux (Plecotus auritus) a un pelage brun, il présente des protubérances plus prononcées autour des narines et des yeux. Son museau est plus arrondi. La taille des pouces et de la griffe est plus grande. Il vit également dans des milieux plus fermés. La différence en acoustique se joue sur les signaux les plus courts et les plus longs.

Les difficultés de l'identification

De nombreux critères d’identification sont utilisés chez les chiroptères, allant de la taille du pouce à la structure dentaire, en passant par la forme du pénis. Ces caractéristiques sont pertinentes lors de l’examen d’un individu en main, bien qu’elles nécessitent parfois l’usage d’une loupe. En hiver, l’identification repose alors sur d’autres critères tels que la forme du corps, la couleur du pelage ou encore la taille des pieds. En règle générale, il est essentiel de s’appuyer sur un ensemble de critères concordants plutôt que sur un seul élément isolé.

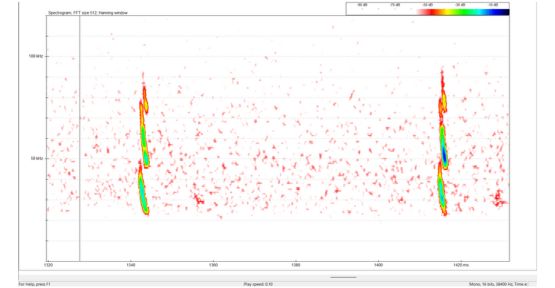

Parmi toutes les méthodes, l’acoustique demeure la moins intrusive. Cependant, l’analyse des ultrasons représente un véritable défi pour l’identification des oreillards, qui savent se montrer particulièrement discrets. Qualifiés de “murmurants”, ils échappent ainsi facilement à la détection.

Où le trouver ?

Présent partout en Wallonie, il fréquente les villages, les bocages et les milieux forestiers. En été, il loge dans les combles chauds (églises, châteaux, granges), les fissures étroites et les charpentes. Des résidus d’ailes de papillons dilacérés témoignent souvent de sa présence. En hiver, il se réfugie dans des caves, des bâtiments ou dans des cavités arboricoles ou souterraines.

Un sonar particulier contre la riposte des insectes

Le régime des oreillards est essentiellement composé de papillons de nuit qui ont la particularité d’être dotés d’organes tympaniques leur permettant de détecter les ultrasons. Les oreillards ont, à leur tour, développé une technique de chasse adaptée qui leur permet néanmoins de ne pas se faire repérer. Pour se déplacer, ils émettent des ultrasons à très faible intensité, afin de contourner la défense des lépidoptères “tympanés”, qui ne réagissent qu'à partir d’un certain seuil sonore. Pour chasser, une fois arrivé près de sa proie, il reste silencieux, coupant son sonar au profit de ses grandes oreilles et de ses grands yeux.

Leurs signaux, émis par le nez, présentent deux pics d’énergie distincts dans un même cri, un sur la fondamentale et un sur la première harmonique. Ceci pourrait affiner la perception du relief et compenser la faible largeur de bande. Contrairement au modèle classique selon lequel une chauve-souris volant en milieu encombré balaie une grande gamme de fréquences, dite largeur de bande, pour améliorer la précision, les oreillards — bien qu’ils chassent énormément dans le feuillage — émettent sur une faible largeur de bande.

Plus surprenant encore : plus le milieu est dense, plus les oreillards émettent sur une largeur de bande étroite. Cette stratégie se retrouve aussi chez les rhinolophes et les barbastelles, tous spécialistes des proies “tympanées”. Cela n’éveillerait pas le système d’alerte des insectes, empêchant toute fuite.